いじめ防止基本方針

い じ め ・ 不 登 校 に 対 す る 指 導

ア いじめの防止についての基本的な考え方

(ア)本校の基本認識

いじめは、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼしかねない行為であり、また、どの生徒でも被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、教職員は、日頃から小さな兆候であっても見逃さないように努め、いじめを認知した場合は問題を一人で抱え込んでしまわないよう、学校全体で組織的に指導に当たる。

(イ)いじめの定義

本校では、「いじめ」とは、生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの(いじめ防止対策推進法第2条)とする。

この定義が、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のために定められたものであることに留意し、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立って行う。

(ウ)いじめの解消

本校では、「いじめの解消」とは、いじめられた生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3か月以上)継続していることとする。また、「いじめの解消」を判断する時点において、いじめられた生徒が心身の苦痛を感じていないと認められることとする。

イ いじめ防止等の対策について ~いじめを起こさないために~

(ア)組織について

いじめの兆候や懸念、生徒からの訴えを、特定の教員が抱え込むことなく、組織として対応するために、以下のいじめ防止対策組織を設置する。

a 「いじめ・不登校対策委員会」

≪役割≫

・いじめ防止対策全般(未然防止、早期発見、事案発生時の対応)の立案

・「対応支援チーム」との連携による校内体制の構築

・校内研修の企画と実施

・いじめ防止のための年間計画の作成と実施や本基本方針の検証と見直し

≪メンバー≫

校長、教頭、○相談係、教務主任、生徒指導主事、保健主事、学年主任、養護教諭、学科主任、、関係学級担任、特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラー

b 「対応支援チーム」

≪役割≫

・いじめ防止対策全般(未然防止、早期発見、事案発生時の対応)への対応

・いじめ事案に関する生徒情報などの集約

・いじめ事案発生時の初期対応

≪メンバー≫

教頭、生徒指導主事、学年主任、相談係、養護教諭、学科主任、関係学級担任

※事案によっては情報管理・研修部主任などを加えることができる

(イ)具体的な取組について

|

|

学校の方針 |

学校としての取組 |

|

|

未然防止 |

ア いじめに対する共 通理解を図る。 |

〇全教職員に対して、校内研修を実施する。 |

〇本方針の公開 |

|

イ 生徒がいじめに向かわない態度・能力を育成する。 |

〇道徳教育や人権教育の充実を図る。 |

○地域と連携した体験活動の実施 |

|

|

ウ いじめを生まないための指導に留意する。 |

○一人一人の生徒を大切にした、発達支持的な授業づくりに努める。 |

○保護者・地域への授業公開 |

|

|

エ 自己有用感や自己肯定感を高める。 |

〇クラスや部活動等で一人一人が活躍でき、他者の役に立っていると実感できる機会の提供に努める。 |

○中高連携 |

|

|

早期発見 |

全教職員が、いじめの兆候を見逃さず、積極的にいじめの認知に努める。 |

○地域の巡回 |

|

|

ア アンケートを定期的に実施する。

|

○毎学期、アンケートを実施する。 |

○保護者アンケートの実施

|

|

|

イ 教育相談の充実を図る。 |

○毎学期、学校外の相談窓口を周知する。 |

○保護者面談で聞き取り実施 |

|

|

点検 |

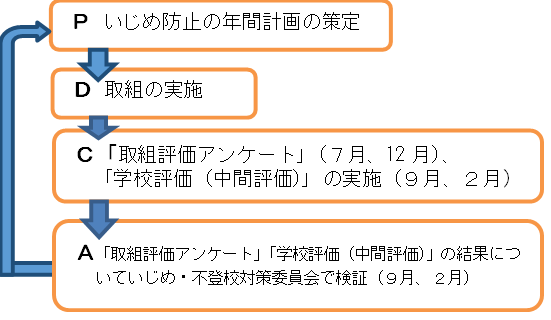

各年度の取組については下の【PDCAサイクル図】により検証する。

※「取組評価アンケート」は全教職員対象に実施する。 |

○各年度の取組について学校関係者評価委員会で「自己評価」の評価を行う。 |

|

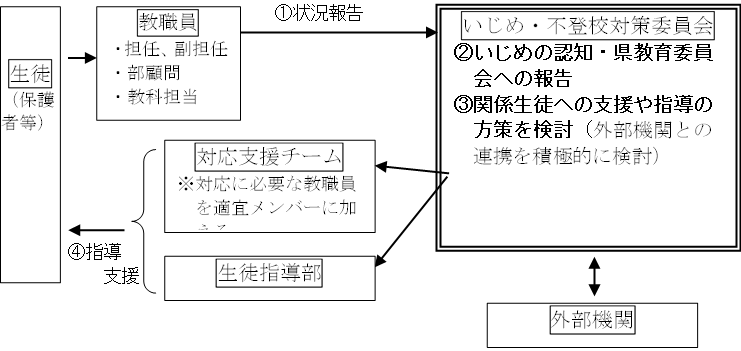

ウ いじめへの対処(事案発生時の対応) ~いじめが起きたら~

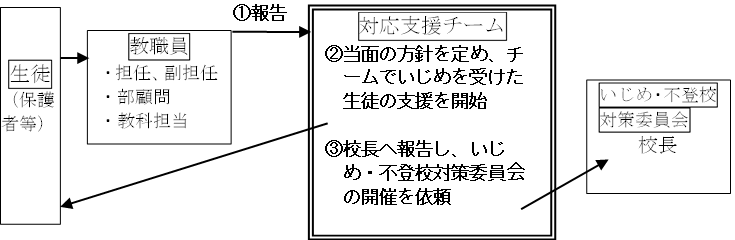

(ア)発見・通報を受けた際の対応

|

初期対応 (対応支援チームが中心となり、迅速に対応) |

|

![]()

|

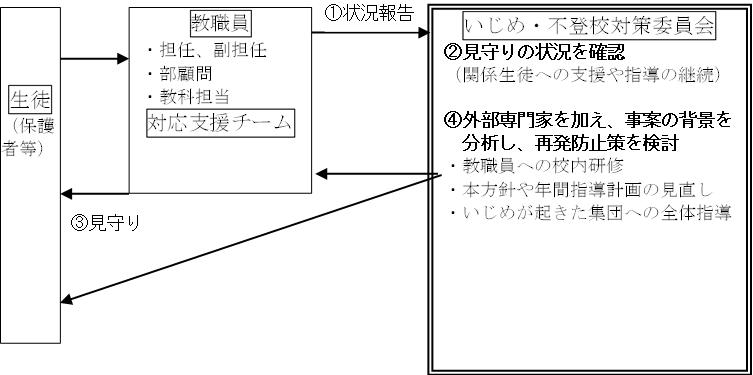

解消に向けた対応 (いじめ・不登校対策委員会が中心となり、解消に至るまで対応) |

※解消に至るまで③→④→①を繰り返す |

![]()

|

解消後の事後対応 (いじめ・不登校対策委員会が中心となり、見守りと再発防止策を実施) |

|

(イ)いじめられた生徒・保護者への対応

a 生徒・保護者に寄り添った対応を心がけ、希望する支援などを聞き取る。

b 生徒の個人情報などには十分に配慮し、対応する。

c 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実は個人情報などに十分に配慮した上で、速やかに生徒・保護者に伝える。

d 生徒の信頼する友人や教員、家族などと連携して組織的に支援する。

e 安心して学習に取り組める環境について提案を行う。

f 外部専門家(スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等)との連携を積極的に提案する。

g いじめた生徒との関係の改善に努め、いじめが解消したと思われる場合でも見守りを継続する。

h インターネット上の誹謗中傷等については警察と連携し、適切な支援を求める。

(ウ)いじめた生徒・保護者への対応

a いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら事実関係の聞き取りなどを行う。

b 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実は個人情報などに十分に配慮した上で、速やかに保護者に伝え、適切な連携を図る。

c いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら生徒の指導を行う。その際には、双方の個人情報などには十分に配慮し、対応する。また、指導措置は相手生徒に対する「心理的又は物理的な影響を与える行為」の内容によりいじめ・不登校対策委員会で検討する。

d 指導に当たっては、いじめた生徒の行為の背景に着目し、必要な支援も行う。

e 必要に応じて、外部専門家(スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等)との連携を提案する。

f いじめられた生徒との関係の改善に努め、いじめが解消したと思われる場合でも見守りを継続する。

g インターネット上の行為については警察との連携への協力を促す。

(エ)いじめが起きた集団への働きかけ

a いじめられた生徒・保護者の意向を確認しながら、第三者的な立場の生徒への事実確認の聞き取りなどを行う。その際には、聞き取る生徒の保護者に十分な説明を行う。

b 事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した事実を当事者に伝える際には、第三者的な立場の生徒の個人情報などに十分に配慮する。

c いじめが起きた集団内での背景に着目し、再発防止の措置をとる。

d 当事者たちの関係の改善に向けて協力するよう促す。

e インターネット上の行為については警察との連携への協力を促す。

エ 重大事態への対応

(ア)重大事態の要件(「いじめ防止対策推進法」第28条)

a いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

b いじめにより生徒が相当の期間(年間30日を目安とする。)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

c 生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき。

(イ)基本的な対応の手順

重大事態が生じた場合は、速やかに県教育委員会に報告し、その後の対応は文部科学省「不登校重大事態に係る調査の指針」及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に従う。

具体的な取組

|

|

学校の方針 |

学校としての取組 |

保護者・地域との連携 |

|

未然防止 |

ア 現職研修を充実させ、全ての教職員がいじめに対する共通理解をもち、適切に対応できる力を養う。 |

○個人面談の実施【各学年会】 |

○公開授業の実施(6月) |

|

早期発見 |

ア 教職員は、生徒のささいな兆候から、いじめを積極的に認知するように努める。 |

○相談活動の周知(「相談だより」の発行…毎月1回)【保健部】 |

|

|

いじめに対する措置 |

ア いじめの発見・通報を受けたら「いじめ・不登校対策委員会」で組織的に対応する。 |

○いじめ事案に対して組織的に対応(Ⅱの(2)エ「いじめに対する措置(いじめ事案への対応)」参照)【「いじめ・不登校対策委員会」・生徒指導部・保健部】 |

|

|

点検・検証・見直し |

|

○学校評価の評価項目とし、「中間評価」(9月)及び「自己評価」(2月)を行い、「いじめ・不登校対策委員会」でその結果を検証する。 |

○学校関係者評価委員会(3月実施)で「自己評価」の評価を行う。 |